うま味とは5つの基本味の一つで肉、魚、野菜、キノコ、チーズ、味噌、醤油など多くの食品に含まれる味です。日本では古来から“うま味”とは知らずとも昆布やカツオの出汁として料理に利用してきました。

目次

“旨味”と“うま味”の違い

そもそも“旨味”と“うま味”では意味が異なります。“旨味”の場合、美味しさ全般を表す広い意味での旨さを表しますが、“うま味”の場合は、舌にある味蕾(みらい)の受容体で感じとることができる味で、5つの基本味の一つを示します。

うま味の受容体

この受容体というのがポイントで、受容体を持っている甘味、酸味、塩味、苦味、うま味は基本味に含まれますが、受容体で感じるわけではない辛味や渋味などは基本味には含まれません。辛味は痛覚の一種で、渋味は収斂(しゅうれん)作用によるものです。

うま味の受容体は味蕾だけでなく胃や腸などの上皮細胞にも見つかっており、うま味受容体への刺激が消化吸収に関わる生理機能や体内代謝に影響を与える可能性があるとされています。

うま味の歴史

1908年 池田菊苗博士(東京帝国大学)が昆布からグルタミン酸を抽出し、うま味と命名 1913年 池田博士の高弟・小玉新太郎がイノシル酸を発見 1957年 國中明(ヤマサ醤油)がグアニル酸がうま味物質であることを発見 1985年 第一回うま味国際シンポジウム。英語でUmamiが広まる 2000年 味蕾にグルタミン酸受容体が発見される

種類と分類

うま味はアミノ酸系・核酸系・有機酸系の3種類に分類できます。

- アミノ酸系:L-グルタミン酸、L-アスパラギン酸、トリコロミン酸,イボテン酸など

- 核酸系:5′-イノシン酸、5′-グアニル酸、5′-キサンチル酸など

- 有機酸系:コハク酸など

※多くのうま味成分はグルタミン酸ナトリウムや、イノシン酸ヒスチジンなどのように塩で存在していることも多いですが塩は省略しています。

うま味の相乗効果

アミノ酸系うま味成分と核酸系のうま味成分を組み合わせると、うま味の強さが著しく上昇し数倍に増加します。うま味の相乗効果を利用した料理は世界中にあり、複数の食材を使うと美味しさが増幅することを人間は経験で理解していたことが分かります。

〈合わせ出汁〉 カツオと昆布 イノシン酸とグルタミン酸 シイタケと昆布 グアニル酸とグルタミン酸 〈ブイヨン〉 肉と玉ねぎ、にんじん イノシン酸とグルタミン酸 〈鶏がらスープ〉 鶏がらとネギ、ショウガ イノシン酸とグルタミン酸

とはいえ日本と海外では異なる点もあります。出汁はうま味を抽出したもので、他の基本味は薄めであるのに対し、ブイヨンはうま味を含めた基本味すべてを抽出します。また、西洋などでは水の硬度が高いためうま味を抽出しくいという違いもあります。

アミノ酸系・核酸系・有機酸系の特徴

アミノ酸系

L-グルタミン酸は昆布、トマト、チーズ、緑茶、母乳などに含まれます。グルタミン酸はD型とL型の2種類の異性体が存在し、L-グルタミン酸だけがうま味を呈します。また、グルタミン酸自体が神経伝達物質でもあり、同じく神経伝達物質でリラックス効果があるなどと言われているGABAの材料にもなります。

GABA:γ-アミノ酪酸(Gamma-AminoButyric Acid)の頭文字をとった略称である。抑制性の神経伝達物質で、血圧上昇抑制作用、利尿作用、リラックス効果などがあるとされる。グルタミン酸を脱炭酸化することで生成される。抑制性のGABAに対してグルタミン酸は興奮性の神経伝達物質である。

L-アスパラギン酸は牛肉、豆類、アスパラガス、サトウキビ、昆布などに含まれます。アスパラギン酸はD型とL型の2種類の異性体が存在し、グルタミン酸と同様にL型だけがうま味を呈します。グルタミン酸と同じ興奮性神経伝達物質でもあります。

また、グルタミン酸とアスパラギン酸はナトリウム塩でない場合、うま味のほかに酸味なども呈します。基本的にアミノ酸は味を呈するものが多くL型は苦み、D型は甘みを呈するものが多い傾向があります。

トリコロミン酸はハエトリシメジというキノコに含まれています。イボテン酸はハエトリシメジやイボテングタケ、ベニテングダケなどに含まれています。イボテン酸はグルタミン酸に比べて10倍の呈味力を持っていますが毒でもあるため、摂取すると精神興奮と精神抑制を同時に起こす複雑な症状を起こします。

核酸系

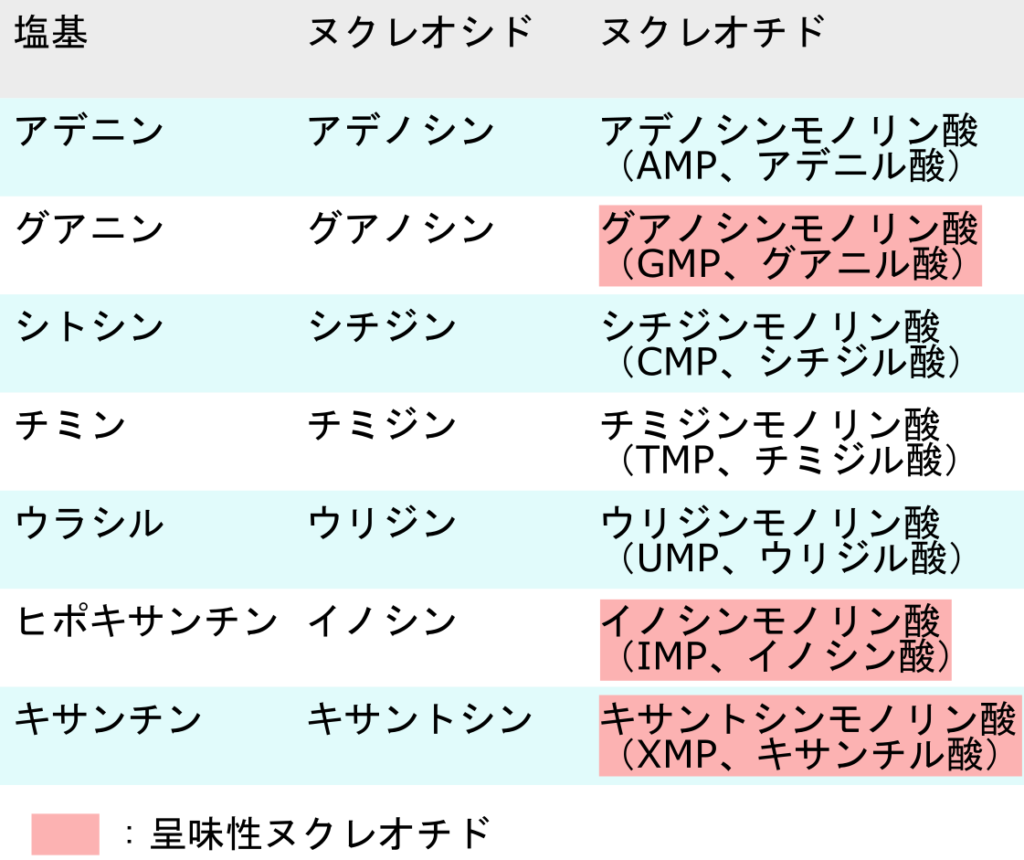

核酸はDNAやRNAのことで、それらはヌクレオチドの重合体により構成されています。そのヌクレオチドの中にはうま味を呈するものもあり、それらを呈味性ヌクレオチドと呼びます。核酸に含まれているため核酸系うま味成分と呼ばれることもあります。

以下に核酸に含まれる主なヌクレオチドの一覧を示します。

ヌクレオチドの中でもうま味を呈するのは一部であり、具体的にはグアニル酸やイノシン酸、キサンチル酸です。うま味の強さはグアニル酸が最も強く、グアニル酸→イノシン酸→キサンチル酸の順で弱くなります。これらは以下に示す“呈味性を持つための3つの条件”を満たしているため、うま味を呈します。

- 核酸塩基がプリン骨格を持つ

- プリンの6位の炭素に-OH基を有する

- リボースの5′位にリン酸が結合している

上記の3条件の一つ目「核酸塩基がプリン骨格を持つ」というのは、要するに「プリン体であること」という意味です。つまりヌクレオチドがうま味を持つためにはプリン体である必要があります。プリン体を含む食べ物は美味しいものが多いですが、うま味が豊富というのもその理由の一つです。

グアニル酸はシイタケに含まれると言われますが、正確には“干し”シイタケの“戻し汁”に含まれます。戻し汁を加熱することでRNA分解酵素と脱リン酸化酵素が働き、他のヌクレオチドがグアニル酸に変化します。うま味成分のグアニル酸は正確には5′-グアニル酸で、グアノシン5′-リン酸とも表記します。2′-グアニル酸や3′-グアニル酸も存在しますが、5′-グアニル酸だけがうま味を呈します。呈味性の3条件の一つ“リボースの5′位にリン酸が結合している”を満たすには5′位である必要があります。

イノシン酸は肉、魚、特にカツオ節に含まれます。動物の筋肉にはアデニル酸(AMP)やアデノシン3リン酸(ATP)が多く含まれており、死後、酵素が働くことによりATPがAMPになりAMPが脱アミノ化することでイノシン酸が生成されます。肉や魚はこのように熟成されますが、さらに分解が進みイノシン酸がイノシンやヒポキサンチンになると味が落ち腐っていきます。うま味成分のイノシン酸は正確には5′-イノシン酸で、イノシン5′-リン酸とも表記します。

有機酸系

コハク酸はコハク酸ナトリウムとして貝類に含まれます。他に身近な食品に含まれており味を呈す有機酸は、クエン酸、リンゴ酸、アスコルビン酸などいくつかありますが、その中でもうま味を呈すのがコハク酸です。しかし、うま味だけでなく苦味や酸味も呈し、他のうま味成分と相乗効果が無いことなどから調味料としてはあまりメジャーではありません。ただ、がん細胞抑制作用や脂肪燃焼効果を有する可能性があり、健康への働きをする成分として期待されています。

コハク酸:クエン酸回路の中間代謝物で、スクシニルCoAとフマル酸の間に位置する。16世紀に琥珀を乾留することで発見されたためこの名が付いた。