目次

プリン体

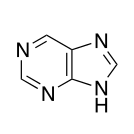

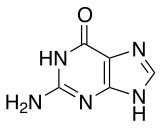

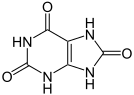

プリン体とは以下のようなプリン骨格をもった物質のことです。

ちなみに、プリン体(purine)の語源はラテン語で“純粋な尿酸”という意味のpurum uricumであり、菓子の方のプリン(pudding)とは全く関係がない。

プリン体は核酸塩基やヌクレオチド、アルカロイドとして存在しており、それらはプリンの名を冠して呼ばれます。

核酸:リボ核酸(RNA)とデオキシリボ核酸(DNA)など。ヌクレオチドによって構成される。 ヌクレオチド:ヌクレオシド(塩基と糖)にリン酸が結合した物質。 ヌクレオシド:塩基と糖が結合した物質。 核酸塩基:核酸を構成する塩基。DNAとRNAを構成する5種類の塩基はプリン塩基(アデニン、グアニン)とピリミジン塩基(チミン、シトシン、ウラシル)に分けられる。他にも修飾塩基などがあり、ヒト以外も含めると100種類以上存在する。 アルカロイド:窒素を含む天然由来の有機化合物のこと。塩基性や毒性を持つことが多い物質だが明確な定義は無い。語源はalkali(アルカリ)から来ている。カフェイン、テオブロミン、ニコチン、コカイン、モルヒネ、ソラニンなど。

プリン体の例

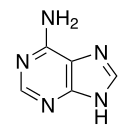

- プリン塩基:核酸塩基の内、プリン骨格を含むもの。

例:アデニン、グアニン、キサンチン、ヒポキサンチンなど

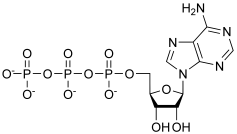

- プリンヌクレオチド:ヌクレオチドの内、プリン骨格を含むもの。

例:イノシン酸、グアニル酸、ATP、NAD、FADなど

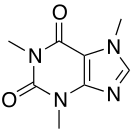

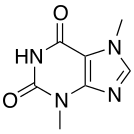

- プリンアルカロイド:アルカロイドの内、プリン骨格を含むもの。

例:カフェイン、テオブロミン,テオフィリン,カイネチン,ゼアチンなど

イノシン酸:イノシンモノリン酸(IMP)とも。呈味性ヌクレオチド。 グアニル酸:グアノシンモノリン酸(GMP)とも。呈味性ヌクレオチド。 ATP:アデノシン三リン酸。生体内エネルギー通貨とも称されエネルギーの貯蔵・放出を行うヌクレオチド。 NAD:ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド。脱水素酵素の補酵素。ビタミンB3から作られる。NAD+とNADHの2つの状態を取る。 FAD:フラビンアデニンジヌクレオチド。酸化還元酵素の補酵素。ビタミンB2から作られる。FADとFADH2の2つの状態を取る。

プリン体と旨味成分

プリン塩基であるグアニンやヒポキサンチンのヌクレオチドであるグアニル酸やイノシン酸は旨味成分としても有名で、呈味性(ていみせい)ヌクレオチドや核酸系旨味成分などとも呼ばれます。

プリン代謝の経路

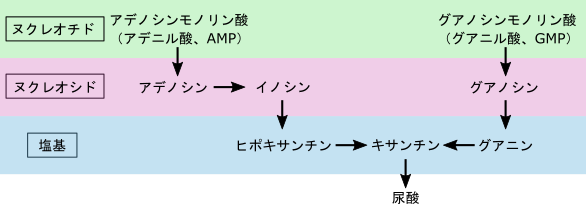

ヌクレオチドの合成はアミノ酸から新たに合成するデノボ合成(新生経路)と食事や核酸の分解によってできた塩基などを利用して再合成するサルベージ経路の2種類に分けられます。

分解の際はピリミジンヌクレオチドがアンモニアと二酸化炭素まで分解されるのに対し、プリンヌクレオチドは尿酸までしか分解されません。プリンヌクレオチドであるAMPとGMPは以下の経路で分解されます。

カフェインの代謝にはいくつかの経路がありますが、脱メチル化と酸化を受けてパラキサンチンやメチル尿酸に分解され尿中に排泄されます。

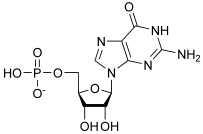

尿酸

尿酸(図2)とはプリン体を酸化してできる最終生成物です。ぱっと見たところ構造があまり変わっていない気もしますが、よく見ると酸素が結合しており酸化されていることが分かります。

尿酸は悪いもののイメージが強いですが、実はビタミンCよりも強い抗酸化力を持つ重要な抗酸化物質です。そのため体内には一定の尿酸が蓄積しており、これを尿酸プールといいます。かなり個人差が大きいですが、約1200mgが血中等に蓄積されています。一日の尿酸の生合成量と排出量はほとんど同じ(700mg前後)で、約60%が入れ替わると言われています。

また、尿酸は腎臓から尿での排出だけでなく、腸管からも排出されますが詳しいメカニズムは分かっていません。約500mg/日が腎臓、約200mg/日が腸管から排出されています。

尿酸は水に難溶性のため尿での排出が限られているため、産生量が増えると血中の尿酸量が増加します。そのため尿酸値が高くなると過剰量が関節や末端などの体温の低い部分であふれ、結晶を作り痛風を発症することがあります。

参考文献

松下啓ほか. 血清尿酸値と内臓脂肪蓄積との関連. 人間ドック. 2009, 24 (1), p.44-49, 公益社団法人 日本人間ドック学会.