概要

セカンドミールとは「2度目の食事」のことで、朝食に対する「昼食」や、昼食に対する「夕食」のことを指します。あるいは、朝食をファーストミール、昼食をセカンドミール、夕食をサードミールと呼ぶ場合もあります。

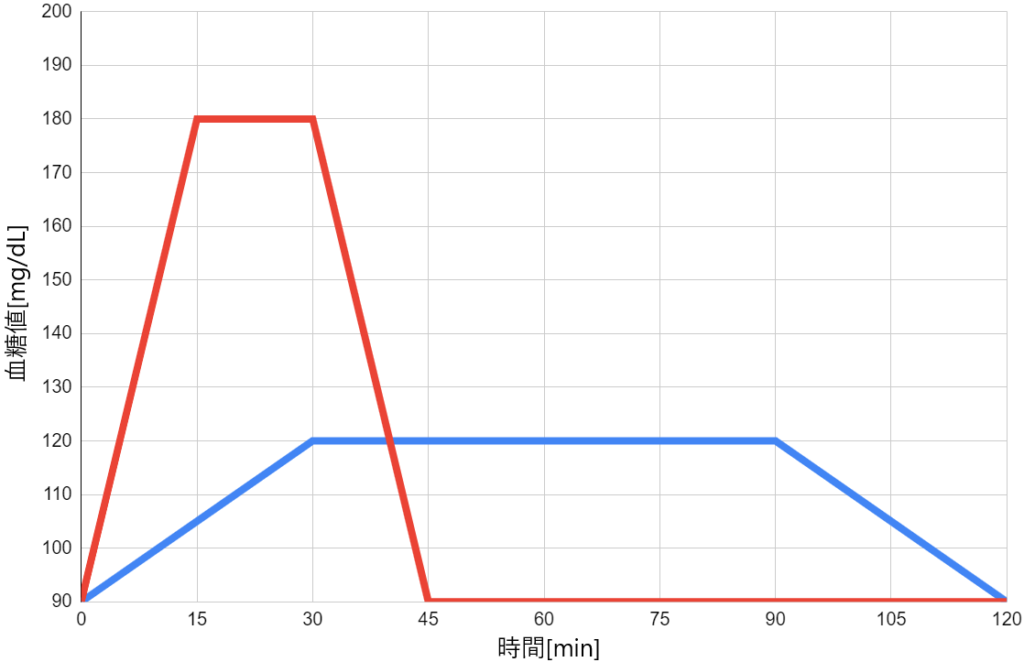

セカンドミール効果とは、ファーストミールに食物繊維を摂取するとセカンドミールやサードミールにおいて血糖値の上昇が穏やかになる効果のことです。

セカンドミール効果は以下の論文によってDr. David Jenkinsらにより発表されました。

Dr. JenkinsはGI値(グリセミックインデックス)の提唱者としても知られています。GI値とGL値については以下で解説しています。

セカンドミール効果のメカニズム

セカンドミール効果のメカニズムは以下の2種類に分けられます。

- いわゆる“ベジファースト”と呼ばれる野菜を最初に食べる行為と同じ原理によるもの

- 食物繊維により腸内細菌が消化管ホルモンを分泌することによるもの

1つ目のベジファーストは野菜を最初に食べることで野菜に含まれる食物繊維によって、炭水化物等を物理的に阻み消化吸収を穏やかにし、血糖値の上昇を抑える効果です。この効果が1回の食事だけでなく、セカンドミールにも影響があることが分かったということです。

2つ目がセカンドミール効果の主な作用であり、1つ目を物理的効果とするなら2つ目はより化学的な効果と言えるかもしれません。

食物繊維は消化吸収されないため大腸まで届き、腸内細菌により分解され腸内細菌のエネルギー源となっています。腸内細菌は食物繊維を分解すると短鎖脂肪酸を生成します。短鎖脂肪酸は大腸上皮細胞のエネルギー源でもありますが、大腸上皮に存在する胃腸内分泌細胞の受容体にも作用し、消化管ホルモンのグルカゴン様ペプチド(GLP-1)を分泌します。GLP-1は膵臓のランゲルハンス島のβ細胞に作用し、β細胞がインスリンを分泌し、血糖値を下げます。

あらかじめファーストミールに食物繊維を摂ることで、セカンドミールやサードミールの時にインスリンを働かせることができ、血糖値の上昇を抑えることができます。これがセカンドミール効果の2つ目の原理です。

胃腸内分泌細胞:胃、腸、膵臓などの消化器系に存在し、消化管ホルモンを分泌する。K細胞、M細胞、L細胞など多数の細胞型が存在する。G細胞はガストリン、S細胞はセクレチンのように対応しており、細胞型により分泌するホルモンが異なる。 消化管ホルモン:三大消化管ホルモンのガストリン、セクレチン、コレシストキニン-パンクレオザイミン(CCK-PZ)や、GLP-1、GLP-2など多数存在する。すべてペプチドホルモン。 GLP-1(Glucagon-like peptide-1):グルカゴン様ペプチド-1。L細胞が分泌する消化管ホルモン。GIP(→K細胞)と共にインクレチンとも呼ばれる。糖尿病治療薬の成分でもある。 ランゲルハンス島:膵臓に存在する島状の細胞群。α細胞、β細胞、δ細胞、ε細胞、PP細胞の5つの内分泌細胞が存在し、α細胞がグルカゴンを分泌、β細胞がインスリンを分泌する。 インスリン:膵臓で生成されるペプチドホルモン。血中のブドウ糖の、肝臓や脂肪細胞、筋細胞への取り込みを促し血糖値を下げる。インスリン濃度が高い時は体内で同化(アナボリック)が促進する。 グルカゴン:インスリンを分泌するβ細胞に隣接するα細胞から分泌されインスリンとは逆の働きをする。肝臓でのグリコーゲンの分解を促し血糖値を上げる。グルカゴンの分泌は異化(カタボリック)を促進する。

血糖値上昇による悪影響

血糖値の急上昇や高血糖によるリスクは以下のものがあります。

- 動脈硬化による心臓病や脳卒中

- 糖尿病や隠れ糖尿病

- 糖尿病の合併症による神経症・網膜症・腎症

血糖値の急激な上昇は活性酸素を発生させ血管を酸化させるため、動脈硬化のリスクが高まります。

糖尿病かどうかは血糖値の測定によって判断しますが、血糖値にもいくつか種類があります。普通の健康診断では空腹時血糖値を計測し、126mg/dl以上だと糖尿病の可能性が高いと判断されます。

隠れ糖尿病は食後高血糖のことで、食事の2時間後に測る食後血糖値が140mg/dl以上だと食後高血糖と判断されます。空腹時血糖値が正常でも食後高血糖であれば、糖尿病と同様に血管が傷つくリスクが高まります。

糖尿病でさらに怖いのは合併症で、神経症・網膜症・腎症等を発症するリスクがあります。原因はやはり血管で、血管が傷つくことで酸素や栄養が各組織に届かなくなり、特に毛細血管や細かい血管が重要な働きをしている網膜や腎臓、神経などで障害を起こします。これらは自覚症状が出にくいため定期健診などでの早期発見が重要です。

以上のようなリスクを抑えるためにもセカンドミール効果を利用することをお勧めします。