目次

ビタミンの歴史

1910年鈴木梅太郎が米ぬかから、初めてビタミンB1(チアミン)を抽出、発見しました。当時はビタミンという名前は無く別名で呼ばれていました。

1911年カシミール・フンクもビタミンB1(チアミン)を抽出、発見し、その物質がアミンの性質を持っていたため「生命のアミン」と言う意味で”ビタミン(vitamine)”と名付けました。世界的には鈴木ではなくフンクがビタミンの発見者、命名者として知られています。

1913年エルマー・ヴァーナー・マッカラムがバターと卵黄の中からビタミンAを抽出、発見しました。マッカラムはビタミンAを”油溶性A”、ビタミンB1を”水溶性B”と名付けました。

1920年ジャック・セシル・ドラモンドが柑橘類からビタミンCを抽出、発見し、”水溶性C”と名付けました。

ビタミンがアミンに限らない事が分かったため、”vitamine”のスペルから”e”を取り”vitamin”にすることを提案し、以降”vitamin”が広まりました。同時に、”油溶性A”、”水溶性B”、”水溶性C”が”ビタミンA”、”ビタミンB”、”ビタミンC”と名付けられました。

その後、ビタミンと思われる物質が発見されるごとにアルファベット順でビタミンD,E,F……と命名されていきました。(ビタミンK以外)

以下、発見年と発見者(※構造判明や、合成可能になったのは後年である)

ビタミンD:1919年エドワード・メランビー

ビタミンE:1922年ハーバート・エバンスとキャサリン・ビショップ

ビタミンK:1929年カール・ピーター・ヘンリク・ダム

これ以後ビタミン候補となる物質も数十種類発見されたが、”ビタミンの定義から外れている”、”他のビタミンと重複している”、”ビタミンの複合体となったビタミンB群に再分類される”などした結果、現在もビタミンとして認められているのは、脂溶性ビタミン4種と水溶性ビタミン9種の計13種のみです。

| ビタミン名 | 成分名 | |

|---|---|---|

| 水溶性 | ビタミンB群8種 | チアミン、リボフラビン、ナイアシン、パントテン酸、ピリドキシン、ビオチン、葉酸、シアノコバラミン |

| ビタミンC | アスコルビン酸 | |

| 脂溶性 | ビタミンA | レチノール(レチノイド) |

| ビタミンD | エルゴカルシフェロール、コレカルシフェロール | |

| ビタミンE | トコフェロール、トコトリエノール | |

| ビタミンK | フィロキノン、メナキノン |

ビタミンの定義

微量で体内の機能を正常に保つために必要な有機化合物で、体内で合成できないか、合成できても十分な量ではないもので、三大栄養素(炭水化物、タンパク質、脂質)以外のものです。

例えば、ミネラルは微量で体内で重要な働きをしますが、無機物のため当てはまりません。加えて、ビタミンFもかつてはビタミンとされていたが、分類上は三大栄養素である脂質のためビタミンではなくなりました。

また、大腸に存在する腸内細菌がビタミンB群とビタミンKを合成することが分かっていますが、それが体内の代謝において十分な働きをしているのかは分かっていません。

ビタミン様物質

ビタミンの定義から外れた物質のことです。過去にビタミンと呼ばれていましたが、多くは必須ではないことが分かり、ビタミンではなくなりました。すべて合わせれば20種類以上あると思われますが、以下に数種類だけ記します。

オロト酸(ビタミンB13)やカルニチン(ビタミンBT)、ユビキノン(ビタミンQ)などは体内で重要な働きをしますが、体内で合成できるため定義からは外れました。

リノール酸(ビタミンF)は体内で合成されませんが、そもそも脂肪酸のためビタミンではなく必須脂肪酸に分類されました。

ビタミンA

ビタミンAとは

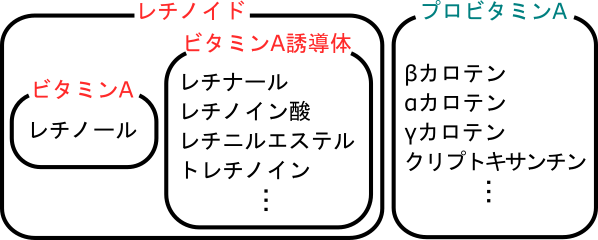

ビタミンAとはレチノールのことですが、ビタミンAの特性を持つ物質であるビタミンA誘導体(あるいはレチノール誘導体)というものも存在します。ビタミンA誘導体とはレチノールの一部が変化したもので、レチナール、レチノイン酸、レチニルエステル、トレチノインなどがあります。これらのビタミンA誘導体とビタミンAをあわせてレチノイドといいます。

レチノイドは全て、ビタミンAに近い性質を持ち、広義でのビタミンAとも言えるため、ビタミンAとして扱っている書籍等もあります。

プロビタミンAとは

さらに、似た物質としてプロビタミンAという物質も存在します。プロビタミンAとは、体内でレチノイドに変化する物質のことで、カロテノイドの一種であるカロテンとクリプトキサンチンなどがそれにあたります。

ただ、レチノイドに比べるとレチノール活性は12分の1や24分の1であるため、1mgのレチノイドと同等の効果を得るには12mgのβ-カロテンを摂取する必要があります。

| レチノール1㎎に相当する各物質の量[㎎] | |

|---|---|

| レチノイド | 1 |

| β-カロテン(サプリ由来) | 2 |

| β-カロテン(食物由来) | 12 |

| α-カロテン | 24 |

| クリプトキサンチン | 24 |

| その他プロビタミンA | 24 |

それぞれのプロビタミンAを、レチノールに換算すると何μgなのかを表した単位をレチノール活性当量[μgRAE(Retinol Activity Equivalents)]といいます。例えば、下記製品のβカロテン含有量は1800μgですが、レチノール活性当量は150μgRAEとなります。

1800[μg] ÷ 12 = 150[μgRAE]

| 大塚製薬 ネイチャーメイド ベータカロテン 140粒★4987035273011★定形外郵便送料無料 価格:1,000円 |

プロビタミンAには、多量に摂取してもレチノイドへの変換が適切に調整されるため、過剰摂取障害が起きないというメリットがあります。

ビタミンAは網膜で光を感じる物質であるロドプシンの生成に関与しており視覚の機能を正常に保つ作用があります。そのため広義のビタミンAであるレチノイドは網膜(英:retina)が語源となっています。他にも細胞の分化に関与しており、欠乏すると夜盲症や皮膚や粘膜の角質化、子供の発育不良などを引き起こします。

過剰摂取すると肝機能障害や骨折、皮膚の荒れ等が起こる可能性があります。

ビタミンB群

ビタミンBとは

ビタミンB群は、水溶性で補酵素として働く8種類のビタミンです。

| ビタミン名 | 成分名 |

|---|---|

| ビタミンB1 | チアミン |

| ビタミンB2 | リボフラビン |

| ビタミンB3 | ニコチン酸、ニコチン酸アミド(ナイアシン) |

| ビタミンB5 | パントテン酸 |

| ビタミンB6 | ピリドキシン、ピリドキサール、ピリドキサミン |

| ビタミンB7 | ビオチン |

| ビタミンB9 | 葉酸 |

| ビタミンB12 | シアノコバラミン |

ビタミンB1

ビタミンB1とはチアミンのことで、初めて発見されたビタミンであり、日本ではアベリ酸やオリザニンと呼ばれていました。糖質、脂肪酸の代謝に補酵素として関わっており、欠乏すると脚気や神経炎が生じます。脂肪酸よりも糖質の代謝に多くのビタミンB1を消費するため、炭水化物を主なエネルギー源とする人間にとって重要な栄養素です。米の胚芽に含まれており、精白された米ばかりで副食を摂らない江戸時代などに欠乏症が多発しました。また、アルコールの分解にビタミンB1とB3が必要なためアルコール依存症の人も欠乏症になりやすいです。

過剰分は尿によって排泄されるため、過剰症の可能性はほとんどありません。

ビタミンB2

ビタミンB2とはリボフラビンのことで、3大栄養素の代謝(特に脂質に多く消費)や体全体の細胞の再生などに補酵素として関わっています。老化などの原因となる過酸化脂質を分解する働きがあります。過酸化脂質とは不飽和脂肪酸が酸化してできる脂質です。幅広い食品に含まれるため欠乏の可能性は低いですが、欠乏すると口内炎、皮膚炎、角膜炎、成長障害などを起こします。

過剰分は尿によって排泄されるため、過剰症の可能性はほとんどありません。

また、黄色い着色料として使用されることもあります。よくある誤解として、摂取後に尿が黄色くなるのはビタミンCではなくビタミンB2の影響です。

ビタミンB3(ナイアシン)

ナイアシンの歴史

ナイアシンとは、もともとニコチン酸とニコチン酸アミドのことで、ビタミンになる前から知られていました。ビタミンになった後改名されナイアシンと呼ばれるようになりました。

Niacin(ナイアシン)という名前は、NIcotinic ACid vitamIN(ニコチン酸ビタミン)に由来しています。消費者が、ニコチン酸アミドをタバコに含まれるニコチンと混同する恐れがあるため、米国医学研究所※(Institute of Medicine;IoM)の食品栄養委員会(Food and Nutrition Board;FNB)が新しくナイアシンという名前を付けたという経緯があります。

※現在の全米医学アカデミー(National Academy of Medicine;NAM)

ナイアシンは既に知られていた化合物がビタミンとして認められた唯一の例です。ペラグラという病気がナイアシンの欠乏によることが分かり、ナイアシンがビタミンであることが分かりました。

ナイアシンの機能

ナイアシンはアミノ酸であるトリプトファンからも合成されるためタンパク質からも補給できます。

ナイアシンは体内でNAD(ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド)という補酵素に変化し、体内で働きます。主に糖質や脂質の代謝に補酵素として関わります。他にもホルモンの合成や細胞の分裂、DNAの修復、アセトアルデヒドの分解など様々な働きをします。アセトアルデヒドはアルコールの代謝によりできる物質で、頭痛や吐き気の原因となります。アルコールを大量に摂取するとビタミンB3とB1を大量に消費するため欠乏の恐れもあります。

過剰摂取は下痢や便秘、肝機能障害を起こす可能性があります。

サプリなどで摂取すると、人によっては皮膚の赤みや痒みが発生するナイアシンフラッシュが起こる可能性がありますが、一過性のものであり特に危険性はありません。

ビタミンB5(パントテン酸)

パントテン酸は食品中ではコエンザイムA(CoA)という補酵素として存在しており、体内でパントテン酸に分解されたあと再びCoAに戻り様々な代謝の補酵素として働きます。

そもそもコエンザイム(coenzyme)は英語で補酵素という意味であり、コエンザイムAは補酵素Aという意味です。CoAはアセチル化に関わる補酵素であるためアセチル化(Acetylation)の頭文字をとってcoenzyme Aと名付けられました。

CoAは三大栄養素の代謝やHDLコレステロールの合成、副腎皮質ホルモンの合成などの補酵素として働きます。欠乏すると、副腎障害や神経障害が起こる可能性があります。しかし、パントテン酸はギリシャ語で“どこにでもある酸”という意味のとおり、様々な食物に含まれているため、欠乏することはまれです。

過剰症の可能性はほとんどありません。

ビタミンB6

ピリドキシン、ピリドキサール、ピリドキサミンの三種類が存在します。主にアミノ酸やタンパク質の代謝に関わり、タンパク質の分解と合成や、アミノ酸を構成物質とする神経伝達物質の合成の補酵素として働きます。他にも脂質の代謝や赤血球の合成、ホルモンの作用に関わっています。欠乏すると神経障害や皮膚炎を引き起こします。

過剰摂取は神経障害を起こす可能性があります。

ビタミンB7(ビオチン)

腸内細菌によっても合成されますが、それだけでは十分でないとされています。ビオチンは三大栄養素の代謝に補酵素として関わります。またヒスタミンを抑制する働きがあるため、皮膚の健康維持やアトピー性皮膚炎の治療薬としての機能もあります。ヒスタミンは皮膚の炎症を引き起こす原因物質の一つです。

欠乏すると免疫不全症や糖尿病、皮膚炎などを引き起こします。

過剰分は尿によって排泄されるため、過剰症の可能性はほとんどありません。

ビタミンB9(葉酸)

ほうれん草の葉から抽出されたため葉酸と名付けられました。

葉酸はDNA合成の補酵素としての機能や、動脈硬化を予防する機能があります。またビタミンB12とともに赤血球の生成に関わっています。欠乏すると貧血や免疫機能低下、消化管機能障害を起こします。

過剰摂取は免疫機能低下や脳機能低下を起こす可能性があります。また、ビタミンB12の欠乏を隠しビタミンB12の欠乏症が潜在化する危険性もあります。

葉酸はDNA合成の補酵素であるため細胞分裂に関わり、特に胎児の発育にとっては重要な栄養素で妊婦は推奨摂取量が多めに設定されています。

ビタミンB12

ビタミンB12は狭義ではシアノコバラミンを指すが、広義ではコバラミンを指し、アデノシルコバラミン、メチルコバラミン、スルフィトコバラミン、ヒドロキソコバラミンもビタミンB12に含まれます。

ビタミンB12はビタミンの中でも最も複雑な構造を持っています。また、天然では珍しく金属のコバルトと炭素が結合した有機金属化合物で、コバルトを持つビタミンとしてコバラミンという慣用名が付けられました。ビタミンB12は“赤いビタミン”と呼ばれることもあるが、それはコバルトによるもので、コバルトの酸化数によって色が変わります。

ビタミンB12は胃から分泌される内因子と複合体を形成することで初めて吸収されます。複合体は回腸の受容体に結合すると腸管上皮細胞から吸収されるといった仕組みを持っています。そのため、過剰に摂取しても吸収量は一回の食事で2μg程度に保たれています。吸収されない分は腸肝循環という肝臓と小腸を循環する胆汁のシステムに吸収され肝臓などにも貯蔵されます。ビタミンB12は健康な成人であれば肝臓や筋肉に大量に貯蔵(2~3mg)されており、1日あたり0.1~0.2%が失われるが、3~5年程は欠乏しない計算になります。加えてビタミンB12の多くは葉酸の再生産に使用されるため、ビタミンB12の機能の一部は十分な量の葉酸によって代替することもできます。

ビタミンB12は葉酸とともに赤血球の生成やDNAの合成に関わります。また、末梢神経の機能維持や脂肪酸の合成、エネルギー生産、葉酸の再生産にも関与しています。欠乏すると貧血や動脈硬化、神経障害などを引き起こします。

過剰に摂取しても吸収量が調整されるため健康障害は起こらない可能性が高いです。

ビタミンB12は動物性食品に多く含まれており、野菜や穀類にはほとんど含まれないため菜食主義者は欠乏する傾向があります。対策として海苔を摂取することで改善する可能性があります。

ビタミンC

ビタミンCとはアスコルビン酸のこと指しますが、正確にはアスコルビン酸とデヒドロアスコルビン酸の2種類をビタミンCとして扱います。ビタミンCはコラーゲンの合成への関与や抗酸化作用といった機能を持ちます。ヒト体内のタンパク質の30%はコラーゲンが占めており、ビタミンCが欠乏すると皮膚や血管、筋肉、骨などあらゆる組織に悪影響を及ぼします。また、ビタミンEと同様に抗酸化作用を持ち活性酸素の消去やメラニンの生成抑制、過酸化脂質の生成抑制など様々な働きをします。欠乏すると血管が脆くなり壊血病を引き起こします。

過剰分は尿によって排泄されるため、過剰症の可能性はほとんどありませんが、ビタミンCは酸性度が高いためサプリなどで摂取すると胃腸に影響し吐き気や下痢を起こす場合もあります。下記のように胃腸への負担を軽減した製品もあります。アスコルビン酸に炭酸ナトリウムやカルシウムを結合することで酸性度を下げています。

| アスコルビン酸カルシウム(100%ピュアビタミンC)パウダー 227g NOW Foods(ナウフーズ) 価格:1,030円 |

ビタミンD

ビタミンDはビタミンD2(エルゴカルシフェロール)とビタミンD3(コレカルシフェロール)の2種類が存在します。なぜビタミンD1が無いのかと言えば、ビタミンD2を主成分とする混合物に誤って名付けられたため抹消されたからです。ビタミンD2はキノコなどの植物に含まれ、ビタミンD3は魚類などの動物に含まれています。

ビタミンD3は日光浴などで皮膚に紫外線を浴びることでも生成されます。ヒトを含む哺乳類の皮膚にはプロビタミンD3が存在し、紫外線(UVB)によりプレビタミンD3に変化後、体温により自発的にビタミンD3に変化します。

ビタミンDはカルシウムとリンの吸収促進や、骨へのカルシウムの沈着による骨形成、血中カルシウム濃度を保ち筋肉の機能維持などの働きがあります。欠乏すると石灰化障害(小児ではくる病、成人では骨軟化症)や骨粗鬆症などを引き起こします。

過剰摂取は高カルシウム血症や腎障害、軟組織の石灰化などを起こす可能性があります。

ビタミンE

ビタミンEとは4種類のトコフェロールと4種類のトコトリエノール、計8種類を指します。中でもα-トコフェロールがヒト体内に多く存在し、最も作用が強く、自然界にも広く存在するビタミンEです。

ビタミンEは抗酸化作用や、血管拡張、性ホルモン分泌などの機能を持ちます。抗酸化作用を持っており自身が酸化されることで、生体膜(細胞膜など)を構成する脂質の酸化を防御しています。酸化されたビタミンEは、同じく抗酸化作用をもつビタミンCによって還元され復活するためビタミンCも共に摂取することで抗酸化作用を高めることができます。欠乏すると赤血球の膜が壊れ溶血性貧血を起こすなど生体膜の機能障害を起こします。

ビタミンEの過剰摂取がビタミンK1の欠乏症である血液凝固の遅延や骨粗鬆症を起こす可能性が示唆されていますが、今のところ過剰症の報告は無く通常の食事において過剰症の心配はありません。

ビタミンK

ビタミンKは血液の凝固に関与しているため、デンマークの発見者がKoagulation(デンマーク語で”凝固”の意味)からビタミンKと名付けました。ビタミンKはK1からK5まで5種類存在しますが、天然に存在するのはK1とK2のみで一般的にこの2種類をビタミンKと呼びます。ビタミンK2のメナキノン類はメナキノン-4からメナキノン-14まで11種類存在するが、特に重要なのがメナキノン-4とメナキノン-7の2種類です。

| ビタミン名 | 成分名 |

|---|---|

| ビタミンK1 | フィロキノン |

| ビタミンK2 | メナキノン-4、メナキノン-7 など |

| ビタミンK3 | メナジオン |

| ビタミンK4 | メナジオール |

| ビタミンK5 | 4-アミノ-2-メチル-1-ナフトール |

フィロキノンは葉緑素で生成されるため葉物等の野菜に含有し、メナキノン-4は動物性食品に広く含有し、メナキノン-7は納豆菌により産出されるため納豆など発酵食品に含有されています。

ビタミンKは血液凝固作用と凝固抑制作用に関与しており、血液にとって不可欠な補酵素です。ビタミンDと同様にカルシウムが骨に沈着する作用に関わっています。欠乏すると血液凝固の遅延や骨粗鬆症、骨折を起こす可能性があります。

過剰症の報告は無いものの、脂溶性で体内に蓄積されやすいためサプリ等での摂取は注意が必要です。