目次

GI値(Glycemic Index)とは

血糖値の上昇のしやすさの目安となる指数です。値は0~100を取り、高いほど血糖値が上がりやすい傾向があります。

GI値が70以上を高GI食品、56~69を中GI食品、55以下を低GI食品と定められています。例えば、食パンはGI値95で高GI食品に分類され、リンゴは36で低GI食品に分類されます。

血糖値が高くなるとインスリンが分泌され脂肪の吸収を促進してしまうため、血糖値が高くなりにくい低GI食品が肥満予防の観点から注目されています。

低GI食品を食べてから高GI食品を食べると血糖値上昇が抑えられる効果があります。そのため、GI値を気にして高GIのパンから低GIの蕎麦に代えるのも良いですが、パンを食べる前に低GIである脂質や野菜を摂るのも効果的です。

GI値の算出の仕方

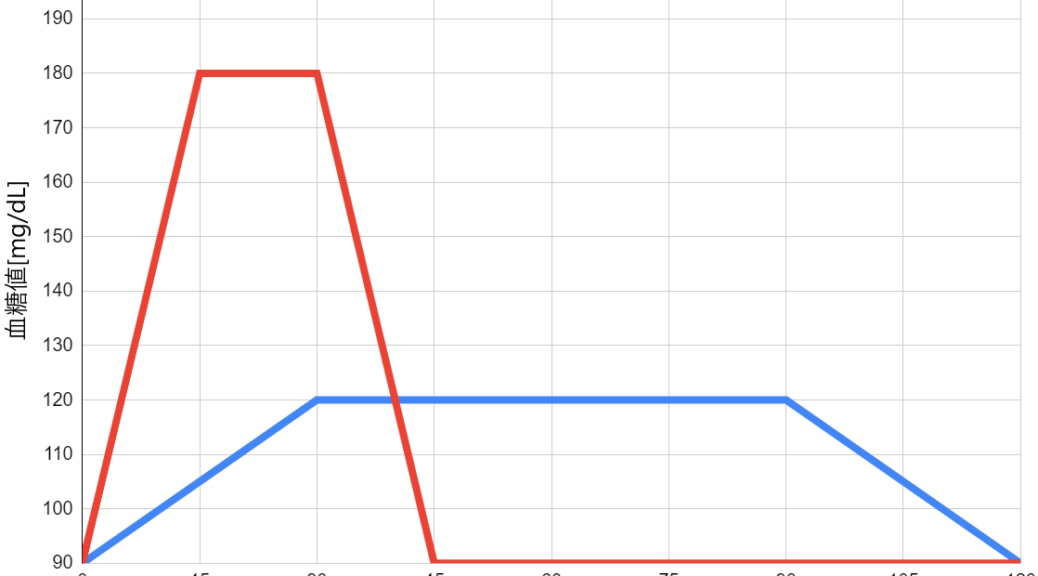

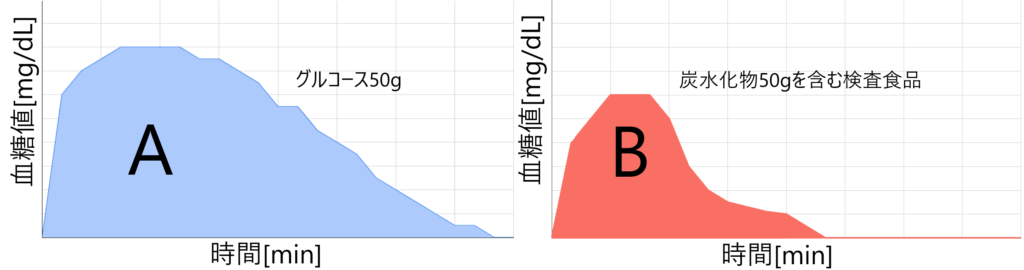

GI値はグルコースの血糖上昇曲線下面積Aと検査食品の血糖上昇曲線下面積Bの比率によって決まります。式で表すと以下のようになります。

GI値=(B/A)×100

血糖値は実際にグルコースや検査食品を摂取してもらい計測します。検査食品の摂取量は炭水化物の含有率から計算し、炭水化物が50gになるように摂取量を調整します。摂取後120分間の血糖値を測定し、血糖上昇曲線下面積を求め、GI値を算出します。

GI値の欠点

- 必ずしも低GI食品が血糖値の上昇が穏やかであるとは限らない点

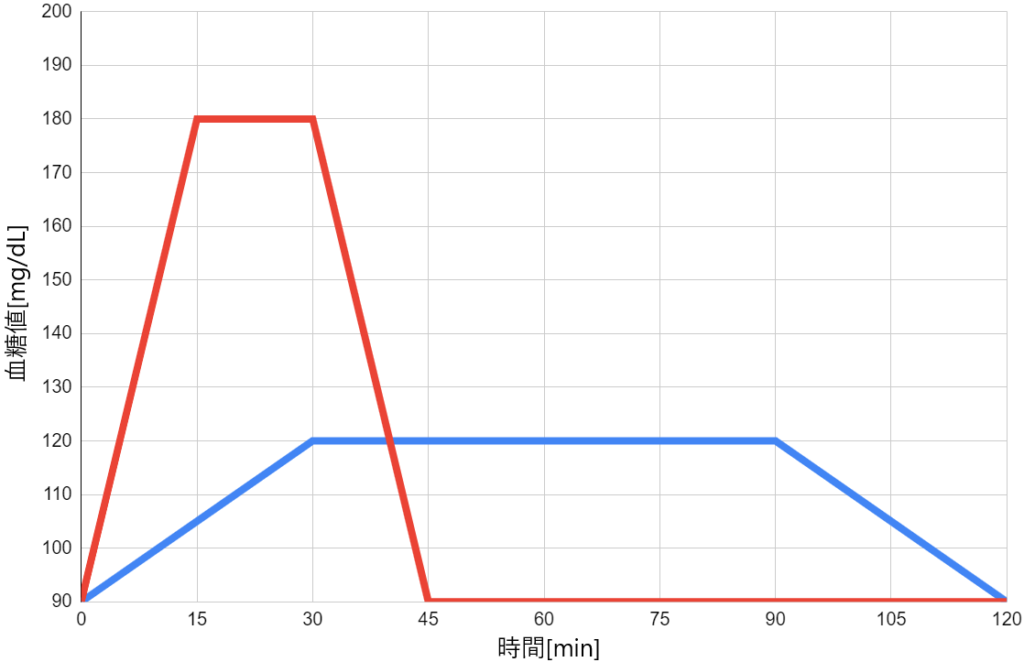

GI値の算出に血糖値の上昇速度は考慮されていないためGI値=血糖値上昇速度というのは正しくありません。ただしGI値が高いと血糖値上昇速度も高くなるという傾向があるため、目安としてなら使える指数であるということです。

実際の数値ではありませんが、極端な例として上記のような2つの血糖曲線を作成しました。これを使って血糖上昇曲線下面積を出しGI値を求めると、両者とも面積が同じためGI値も等しくなります。すなわちGI値は血糖値上昇速度とは直接の関係がないことが分かります。

- GI値は炭水化物50gあたりで計算するため、食品によっては実用的な値からは遠くなる点

炭水化物含有率が少ない食物の場合、摂取量が大量になるという欠点があります。例えばニンジンで炭水化物を50g摂取するにはおおよそ580gも摂取する必要があります。GI値はこの状況で算出されるため実用的とはいえない値となってしまいます。この欠点を解消したのがGL値という指数です。

GI値に差が出る理由

血糖値というのは血液中のグルコース(ブドウ糖)の濃度です。そのためグルコースを多く含む食物ほど血液中にグルコースが溶けやすく、血糖値は上がりやすい傾向にあります。

GL値(Glycemic Load)とは

グリセミック負荷とも言い、GI値に1食分の概念を加えることでGI値の欠点を解消した指数です。以下の公式で導けます。

GL値 = 対象食品1食分に含まれる炭水化物量[g] × GI値 ÷ 100

例えば、食パンの場合、GI値は95、1食分に含まれる炭水化物は28g(1食分を60gとした場合)であるから以下のように計算すると、GL値は27となります。

28g × 95 ÷ 100 = 27

GL値の高低の判断基準は以下が目安です。

低GL=0~10。中GL=11~20。高GL=21~100。

食パンのGL値は27で高GLとなりましたが、1食分の設定値が変われば、GL値も変わってきます。一食分を半分の30gに設定すればGL値も半分の13.5となり、中GLとなります。GL値を見るときは、一食分の摂取量にも着目すべきでしょう。

高GLの範囲が大きいことに疑問を持つ人もいるかもしれませんが、一般的な食品であれば高いものでもGL値は60前後です。例えば、ぶどう糖の塊を100g摂取したりしない限りGL値は100になりません。

まとめ

- 低GI食品は血糖値の上昇が穏やかで、腹持ちが良い傾向がある。

- 低GI食品を先に摂取すると、高GI食品の血糖値の上昇も穏やかになる。

- GL値とは、一食あたりの血糖値上昇の程度を表すためGI値よりも実用的な値である。