目次

グルテンとは

小麦粉に含まれるグリアジンとグルテニンというタンパク質に水を加え、さらに混捏(こんねつ)してできるものです。

つまり、小麦粉を水で練るとできます。

小麦粉の10~15%はタンパク質です。タンパク質の内50%弱をグリアジンが、40%弱をグルテニンが占めます。残り10数%をロイコシンやアミラーゼなど数種類が占めます。

グリアジンは弾力はないが伸びやすい性質を持っています。

グルテニンは弾力は強いが伸びにくい性質を持っています。

この2つと水を混捏(こんねつ)することで、互いの性質を補い合い、弾力と伸張性を兼ね備えたグルテンというタンパク質が生まれます。

グルテンは共有結合・イオン結合・水素結合を形成し、複雑な構造を形作っています。その中でも最も強い結合が共有結合であるジスルフィド結合(S-S結合)です。グルテンにはシステインなどの含硫アミノ酸を含んでおり、システインの持つチオール基(-SH)同士が結合しジスルフィド結合を形成しています。

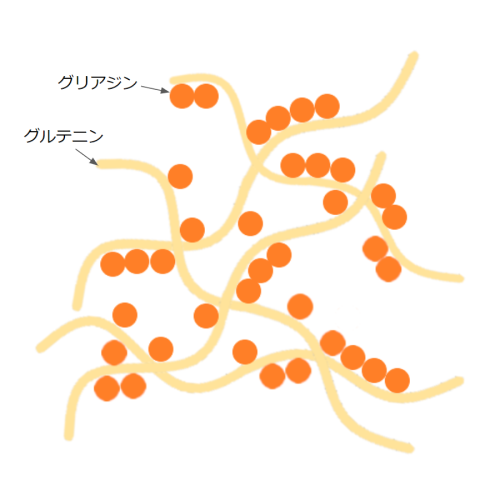

グルテンの簡易モデルを表したのが下の画像です。網目状のグルテニンにグリアジンの粒が絡まっているイメージです。

また、薄力粉が強力粉よりも弾粘性が弱いのは、タンパク質であるグルテンの含有割合が低いためです。

構造緩和とは

小麦粉と水を混捏(こんねつ)後、時間が経過するにつれて生地が柔らかく伸ばしやすくなる現象を構造緩和と言います。これは小麦粉に含まれる酵素(アミラーゼ)が化学変化を促し、グルテンのジスルフィド結合を分解し、且つデンプンなどの多糖を高分子から低分子に変えることで柔軟性が向上するためだと考えられています。

菓子の生地などを寝かせる意味の一つは、この構造緩和による柔軟性の向上を期待してのことです。

グルテンを含む食材

グルテニンは小麦だけでなく大麦、ライ麦などにも含まれていますが、グリアジンは小麦にのみ含まれています。グルテニンとグリアジンが揃わないとグルテンは形成されないため、小麦以外にはグルテンは含まれていません。

しかし、製造過程で小麦が他の製品に混入する可能性もあります。例えば小麦と大麦が同じ工場で製造されている場合、大麦に小麦が混ざり大麦にごく微量のグルテンが含まれる可能性があります。健康な人であれば、全く問題になりませんがグルテン関連障害を持つ方は微量でも命にかかわる危険性があるため、一定基準を満たしたグルテンフリー表示がある製品が求められています。

グルテンが含まれる可能性があるものには以下のようなものがあります。

パン、ケーキ、ピザ、ラーメン、うどん、麦茶、ビール、醤油、等の小麦粉を使用したもの

グルテンフリーの定義

グルテン関連障害(セリアック病、小麦アレルギー、など)を持つ方の中には、グルテンだけでなく大麦、ライ麦、オーツ麦に含まれるタンパク質からも悪影響を受ける方もいます。

ホルデイン、セカリン、アベニン(それぞれ大麦、ライ麦、オーツ麦に含まれるタンパク質)はグルテンの前物質であるグリアジンに似たアミノ酸配列を持っており、人によっては抗原になり得ます。

そういった背景もあり、コーデックス委員会では、小麦だけでなく、大麦、ライ麦、オーツ麦由来のタンパク質含有量が20ppm(20mg/kg)未満のものをグルテンフリー表示可能と定めています。

日本では、グルテンフリーの定義は定めていませんが、小麦タンパク質が10ppm以上含まれる場合は、小麦アレルギー表示が義務付けられているため、グルテン含有の判断は可能です。しかし、大麦やライ麦などには表示義務はありません。

また、日本の米粉製品に関しては、日本米粉協会がグルテン含有量1ppm以下という厳しい基準を満たしたものに、ノングルテン表示を行っています。